为深化校地合作共护贺州绿水青山,7月7日至11日,我院“碧水蓝天·青春守护”环保科普服务团12名大学生志愿者,在贺州市生态环境局组织与专业老师带领下,深入贺州市八步区(八步街道、城东街道、江南街道、莲塘镇、贺街镇)及平桂区(西湾街道、鹅塘镇、黄田镇、沙田镇、羊头镇)共10个乡镇(街道)的基层村屯,集中开展秸秆禁烧环保科普宣传活动,通过面对面的政策宣讲与科普,提升村民环保意识,筑牢秸秆禁烧群众基础,持续助力贺州生态环境质量改善。

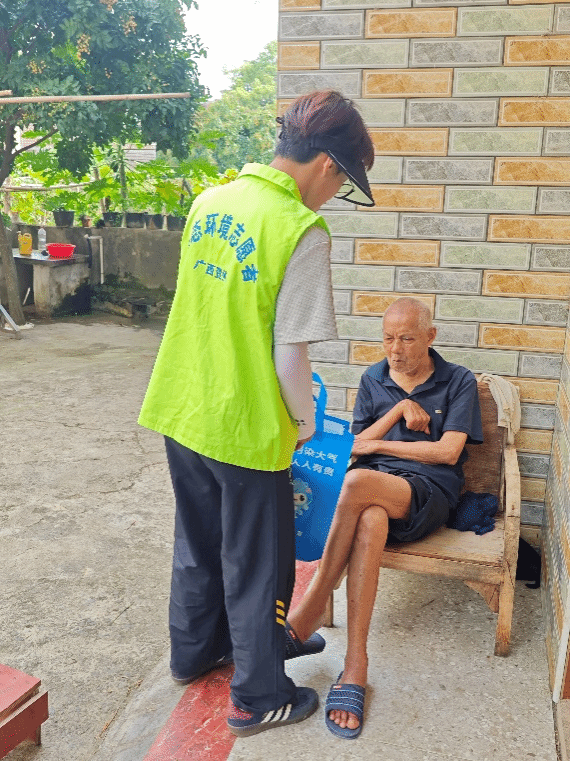

志愿者们深知,改变根深蒂固的耕作习惯绝非易事。他们摒弃浮于表面的口号式宣讲,选择俯下身去,走进一扇扇敞开的农家院门。在街道李大叔的院子里,志愿者小韦没有急于分发材料,而是指着远处隐约可见的山峦轮廓,轻声问道:“叔,您看那山影,是不是比往年雾蒙蒙的时候清晰多了?”李大叔愣了下,点点头。小韦这才展开话头,用带着乡音的话语解释秸秆焚烧如何生成呛人的PM2.5,如何让蓝天蒙尘,又如何触犯保护家园的法规条文——“焚烧秸秆污染大气,守护蓝天人人有责”,这句科普口号在这样推心置腹的交谈中,不再是冰冷的标语,而成了邻里间对清新空气的共同渴盼。志愿者手中的宣传单页,此刻化为一把钥匙,开启了村民对环境政策从模糊知晓到深刻认同的心锁。

除了入户宣传,志愿者们巧妙运用“声音的力量”。在鹅塘镇的集市上,便携小喇叭循环传出清晰有力的方言广播:“露天烧秸秆,害人又害己,罚款还违法,乡亲们要牢记!”这乡音缭绕的声浪穿透嘈杂,萦绕在挑担的农妇、歇脚的老伯耳边,日复一日,将禁烧意识如春雨般悄然渗入日常。正是这种全方位、浸润式的传播,催生了令人欣喜的“裂变”效应。在黄田镇,听完志愿者讲解的张阿姨没有止步于点头认同,而是急切追问:“姑娘,不烧的话,这些秆子政府能帮拉走吗?有什么好方法处理?”当得知秸秆粉碎还田可肥沃土地、打包回收能加工成饲料等综合利用途径时,她脸上忧虑尽散,爽利表态:“放心!我家肯定不烧,还要跟隔壁家好好说道说道!” 从被动接受到主动询问,从承诺自家遵守到志愿成为邻里间的宣传员,“宣传一个、带动一片”的良性循环在夏日的贺州乡村蔚然成风。

真诚的环保科普点燃了村民心中的环保火苗。在黄田镇路花村,听完志愿者耐心讲解后,村民赵伯感触很深:“以前就图省事,一把火烧了痛快。听你们这么一说,烧掉确实太可惜,弄不好还要罚钱,不值当!我家地里那点秸秆,回头就按你们说的,联系人来收走。”在羊头镇中红村的小卖部门口,刚拿到宣传资料的农妇周姐立刻翻看起来,转头就对邻居说:“这上面写得清楚,烧秸秆害处多。晚上我得跟家里好好说说,今年可不能再图省事点火了,得学学人家怎么科学处理。”这种“宣传一个,带动一片”的涟漪效应,在多个走访的村屯悄然发生。许多村民不仅自己听明白了,更主动表示要做家人和邻里的义务宣传员。

短短五日征程,足迹踏遍十乡镇,汗水浸透绿马甲,十二位青年学子递出的,是远超万份的沉甸甸宣传资料。这些纸张承载的不仅是知识,更是贺州守护蓝天净土的坚定决心与务实行动。这场行动所筑牢的,是贺州市生态环境治理最为珍贵的根基——坚实的群众基础。当科学的认知取代了沿袭的旧习,当自觉的守护凝聚为广泛共识,贺州的青山常在、空气常新便有了最磅礴而持久的支撑力。

此次政校携手,不仅为贺州生态环境播撒“绿意”,也为青年学子搭建了触摸乡土中国的实践平台。大学生们褪去象牙塔的青涩,在泥土气中锤炼担当。同学们把《环境材料学》的课堂知识转化成了看得见的环保行动,这种学以致用的劲头,正是材化人该有的样子。他们的身影,是贺州探索现代环境治理体系鲜活的注脚——唯有当环保意识如呼吸般自然融入日常,当千万村民从“旁观者”转身为“行动派”,可持续发展的根系才能真正深植于贺州大地的脉络之中。这一抹跃动在田间地头的青春“绿意”,已然点燃了星星之火,照亮贺州守护蓝天净土的未来征途。